該当製品の説明:スマートシティにおける電動キックボードの役割と進化

電動キックボードは、単なる移動手段ではなく、スマートシティにおける都市交通の効率化と持続可能性を担う「マイクロモビリティ」の代表格として急速に進化しています。

特に都市部におけるラストワンマイル(駅やバス停から目的地までの短い距離)の移動を革新する存在です。

電動キックボードの技術的な進化と法規制の動向

電動キックボードの技術は、GPSによるリアルタイムの位置情報追跡、バッテリー管理システム(BMS)による効率的な電力利用、そして安全性を高めるための各種センサーの搭載など、IoT技術との融合によって高度化しています。

日本国内においては、2023年7月1日の改正道路交通法施行により、「特定小型原動機付自転車」という新たな区分が創設されました。

これにより、一定の安全基準を満たした車両は16歳以上であれば運転免許なしで利用可能となり、その普及を強力に後押ししています。

この法改正は、電動キックボードがパーソナルな移動手段として、公道で利用されるための信頼性と専門性を高める重要なステップとなりました。

| 特性 | 特定小型原動機付自転車(特例を含む)の主な基準(2025年10月現在) |

|---|---|

| 運転免許 | 不要(16歳以上限定) |

| ヘルメット | 着用は努力義務 |

| 自賠責保険 | 加入必須 |

| 最高速度 | 20km/h(特例時は6km/hで歩道走行可能) |

| 走行場所 | 車道、自転車道(特例時は歩道も可) |

免許なしで乗れるようになったのは知ってるけど、本当に安全なの?

法改正は安全基準を満たした車体と交通ルール遵守が大前提です。特にヘルメットは努力義務ですが、安全性を考慮すると着用が強く推奨されています。法律を守り、周りを思いやる運転を心がけることが大切です。

スマートシティにおける位置づけ

スマートシティでは、都市の様々なインフラや交通データを収集・分析し、市民生活の利便性向上や都市運営の最適化を目指します。

電動キックボードは、この情報ネットワークの中で「移動のデータ」を提供する重要な役割を担います。

リアルタイムな走行データは、交通渋滞の予測、需要に応じた最適なポート(駐輪場)配置、そして最終的には都市全体の交通計画(MaaS:Mobility as a Service)の精度向上に不可欠な要素です。

メリット・デメリット:都市交通を変革する両側面

電動キックボードを都市交通に組み込む際のメリットと、指摘すべきデメリットを明確にすることで、客観的かつ信頼性の高い情報を提供します。

メリット:都市が享受する恩恵

| メリット | 詳細な説明 |

|---|---|

| ラストワンマイルの解消 | 駅やバス停から自宅・職場までの数キロの移動(ラストワンマイル)を手軽に埋めることで、公共交通機関の利便性を飛躍的に向上させ、公共交通の利用促進にもつながります。 |

| 環境負荷の低減(CO2削減) | ガソリン車と比較して走行時のCO2排出量がゼロであり、都市の環境負荷を大幅に軽減します。特に短距離の自動車利用から転換されることで、都市の脱炭素化に貢献します。 |

| 都市の回遊性と観光促進 | 徒歩よりも広範囲を短時間で移動できるため、観光客の周遊ルートが拡大し、地域経済の活性化に貢献します。シェアサービスとの連携により、手軽な移動体験を提供できます。 |

| 都市交通データの収集 | 搭載されたIoTデバイスにより、リアルタイムな走行ルート、速度、利用時間などのビッグデータが収集され、都市OSを通じて交通渋滞の解消や効率的なインフラ整備に活用されます。 |

デメリット:普及に向けた課題

| デメリット | 詳細な説明と対策の方向性 |

|---|---|

| 安全性の確保と事故リスク | 自動車、自転車、歩行者との接触事故リスクが依然として存在します。対策として、車体の安全基準の厳格化、安全教育の徹底、保険加入の義務化、そして交通ルールの遵守徹底が不可欠です。 |

| ポート(駐輪場)の管理問題 | シェアリングサービス利用後の不適切な駐輪(乗り捨て)が景観を損ね、歩行者の妨げとなることがあります。対策として、AIを活用した効率的なポート配置と、適切な返却を促すインセンティブの導入が進められています。 |

| バッテリーリサイクルの課題 | 大量普及に伴い、使用済みバッテリーの処理とリサイクルが環境負荷となる可能性があります。対策として、製造段階でのリサイクルしやすい設計(DfR)と、持続可能なバッテリー回収・再利用システムの構築が求められています。 |

| 法規制の認知と遵守 | 新しい法区分(特定小型原動機付自転車)の交通ルールが一般にまだ浸透しきれておらず、ルール無視による危険走行が問題視されています。継続的な啓発活動と、警察等による厳格な取り締まりが必要です。 |

想定ユーザー像:この記事を読むべき人

- 自治体・都市計画担当者:

地域課題(ラストワンマイル、観光客誘致、CO2削減)の解決策として、電動キックボードの導入・活用事例や、法規制、補助金制度などの最新情報を求めている。

- MaaS/モビリティ関連企業の担当者:

MaaSへの電動キックボードの組み込み方、データ連携の技術動向、AIによる運用最適化の事例、競合他社の海外成功事例を求めている。

- 環境・サステナビリティに関心を持つビジネスパーソン・一般市民:

電動キックボードの環境負荷低減効果、CO2削減への貢献度、持続可能な都市交通システムへの期待を知りたい。

- 電動キックボードの購入・利用を検討している一般ユーザー:

特定小型原動機付自転車の法規制、安全対策、利用できる場所など、公道走行に必要な基本情報を求めている。

FAQ:電動キックボードとスマートシティに関する疑問を解消

読者が抱きやすい具体的な疑問をわかりやすく解決します。

- Q電動キックボードの導入で、具体的に都市OSとどのようなデータ連携が行われるのですか?

- A

都市OSとのデータ連携では、主に以下の3種類のデータがリアルタイムで共有されます。

- 動的データ:

車両のリアルタイムな位置情報(GPS)、走行速度、バッテリー残量。これにより、都市側は交通量や利用需要を把握し、ポートの最適配置や充電・メンテナンスの指示を効率的に行えます。

- 環境データ:

搭載センサーから得られる、走行時の路面状況(凹凸)や天気、騒音レベル。これにより、インフラの維持管理計画(道路補修など)や、環境改善策に貢献します。

- 利用データ:

利用開始・終了地点、利用時間帯、走行ルート。これらの匿名化されたデータは、交通のボトルネック(渋滞箇所)の発見や、新たな公共交通ルートの検討など、長期的な都市計画に役立てられます。

- Q海外の成功事例で、日本が特に参考にするべき点は何ですか?

- A

特にヨーロッパの先進都市(ヘルシンキなど)が参考になります。

- MaaS統合の徹底(ヘルシンキ):

電動キックボードを公共交通機関のアプリに完全に統合し、バス、電車、シェアサイクルとシームレスな経路検索・予約・決済を実現しています。これにより、ユーザーは電動キックボードを公共交通の「延長線上」として捉えやすくなります。

- 歩行者安全のための厳格な速度制限(過去のパリの事例):

過去、パリでは人通りの多い区域や市内全域で、シェアリング電動キックボードの最高速度を厳格に10km/h以下に制限する技術的な対策を導入しました(※パリでは2023年9月にシェアリングサービス自体が禁止されていますが、この速度制限の取り組みは、歩行者との共存を図るための厳格な対策例として参考になります)。

- 駐輪の管理と罰則:

アプリを通じて適切な駐輪エリアを明確に指示し、乗り捨てに対しては罰金やインセンティブの付与を組み合わせて厳しく管理することで、都市景観の維持に努めています。

- QAIは電動キックボードの運行に具体的にどう役立っているのですか?

- A

AIは主に「需要予測」と「効率的な再配置(リバランス)」の2点で貢献しています。

- 需要予測:

過去の利用パターン、曜日、時間帯、天候、近隣のイベント情報などをAIが分析し、「このエリアのこの時間帯に何台のキックボードが必要か」を高精度で予測します。

- リバランス(再配置):

予測に基づき、AIが過剰に集中しているエリアから不足しているエリアへ、最も効率的かつ低コストで車両を移動させるための最適なルートやタイミングを算出します。これにより、利用者の「借りたいときに借りられる」という利便性が最大化し、運営コストも削減されます。

AIが最適な場所に運んでくれるなら、バッテリー切れで使えないなんてことは少なくなるのかな?

その通りです。AIは需要予測だけでなく、各車両のバッテリー残量もリアルタイムで把握し、バッテリー交換が必要になる前に回収・充電する計画も自動で作成します。

政策・制度が後押しする電動キックボード普及の現状(2025年10月更新)

電動キックボードの普及は、政府機関による支援策と、都市の多様なモビリティへの需要に応える政策によって強力に推進されています。

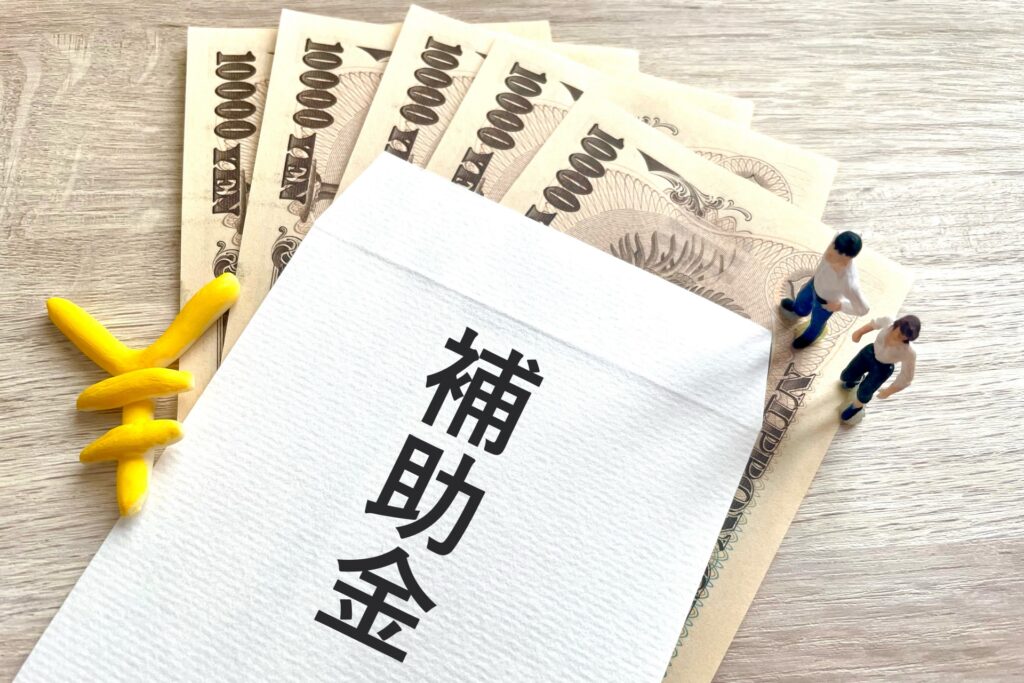

経産省・国交省の支援策と補助金制度

経済産業省と国土交通省は、地域におけるMaaSの導入や、スマートシティ実現に向けた実証実験を継続的に支援しています。

特に以下の事業が、電動キックボードの活用を促進しています。

- 経済産業省「地域新MaaS創出支援事業」:

- 電動キックボードを含む多様なモビリティを組み込んだMaaSモデルを、特定の地域で実証し、その社会実装を支援する事業です。地域交通の課題解決と利便性向上を目指します。

- 国土交通省「スマートシティモデル事業」:

- 都市OSとのデータ連携を前提とした、電動キックボードのシェアリングサービス導入や、安全性のためのインフラ整備(例:専用走行空間の整備)を支援し、スマートシティのモデルケース創出を後押ししています。

これらの支援策は、地方自治体や民間事業者が初期投資の負担を軽減し、地域の実情に合わせた形で電動キックボードの導入を進めるための強力な後押しとなっています。

環境省のCO2削減目標と電動キックボードの貢献

環境省は、日本の2050年カーボンニュートラル達成に向けた取り組みの一環として、電動キックボードの普及を位置付けています。

| 効果 | 環境省の目標への貢献 |

|---|---|

| CO2排出量削減 | 短距離移動をガソリン車から電動キックボードへ転換することで、都市部の交通部門からのCO2排出量削減に直接的に貢献します。これは、「環境負荷低減効果」として定量的評価が進められています。 |

| 再生可能エネルギー連携 | 電動キックボードの充電に太陽光発電などの再生可能エネルギーを積極的に活用することで、走行時だけでなくエネルギー源全体でCO2排出量を削減する「持続可能な交通手段」としての価値を高めます。 |

電動キックボードの充電が、環境に優しい電気でできたら、もっといいよね。

まさにその通りです。再生可能エネルギーの活用と組み合わせることで、電動キックボードは真に「グリーンなモビリティ」として、都市のサステナビリティに貢献するのです。

次世代都市交通をデザインする電動キックボード:新たな可能性

電動キックボードは、今後、さらに多角的な側面から都市生活に組み込まれていきます。

MaaSとの連携で実現するシームレスな移動体験の完成

MaaS(Mobility as a Service)は、複数の移動手段を一つのアプリで統合し、最適な経路を提案・予約・決済まで可能にするサービスです。

電動キックボードは、このMaaSネットワークの中で「ラストワンマイルの接続点」として機能します。

例えば、「最寄りの駅から目的地まで最も早く行く経路」を検索した際、MaaSアプリが「駅で電車を降り、出口にあるシェア電動キックボードに乗って走行し、目的地近くのポートで返却する」という一連の経路を提案し、シームレスに予約・決済まで完了できるようになります。

これにより、利用者は「どの移動手段を使うか」ではなく「どう移動するか」に集中できるようになります。

高齢者・交通弱者の移動手段を確保する役割

地方都市や郊外では、公共交通機関の空白地域や、運転免許を返納した高齢者の移動手段確保が大きな社会課題となっています。

- 特例特定小型原動機付自転車:

法改正により、歩道走行が可能な最高速度6km/hモード(特例特定小型原動機付自転車)が導入され、高齢者や歩行補助が必要な人々の近距離移動の選択肢として期待されています。

- 行動範囲の拡大:

徒歩では難しい数キロ圏内の移動を可能にすることで、高齢者の社会参加(買い物、通院、友人との交流)を促進し、生活の質の向上(QOL)に貢献します。

安全性を考慮した低速走行モードや、安定性の高い三輪モデルなどの開発も進んでおり、地域包括ケアシステムとの連携による、地域見守り機能としての活用も視野に入ってきています。

IoT連携で最適化する「予測型」都市交通システム

スマートシティの最終形は、過去データだけでなく、リアルタイムデータとAIによる予測に基づき、交通状況を先回りして最適化する「予測型」システムです。

- 事故リスクの低減:

電動キックボードの走行データ(急ブレーキ、急カーブが多い地点)をAIが分析し、危険箇所を特定。都市OSを通じて、そのエリアの利用者に減速を促す警告をリアルタイムで送信したり、自治体にインフラ改善を促したりできます。

- イベント時の動的交通管理:

大規模なイベントや災害発生時、AIが人々の移動需要の変化を予測し、一時的に電動キックボードのポートを増設したり、特定のエリアへの乗り入れを制限したりするなど、動的な交通管理が可能になります。

このような技術連携は、電動キックボードが都市の交通インフラの一部として、安全性、効率性、利便性を同時に高めることを示しています。